Que faire de son affect dans un milieu qui ne se comprend que de réalités brutes ? Si pour certains responsables politiques « les émotions font office de boussole », d’autres dénoncent la pression, l’appréhension et le stress d’un quotidien frappé par les crises. D’autant que les sacrifices et les zones d’ombres inhérentes au métier sont coûteuses, surtout dans la sphère familiale. Dès lors, pour les décideurs qui s’y emploient quotidiennement, comment appréhender le conflit institutionnalisé permanent, les rapports de pouvoir et les impasses morales auxquelles ils conduisent ? Comment apprivoiser les frustrations et les colères pour les repousser loin du seuil de chez soi ? Entretiens fleuves avec plusieurs décideurs politiques, ces figures « providentielles » dont on espère tout sans qu’on n’en sache rien.

En invalidant l’opposition classiquement admise entre l’émotionnel et le rationnel, l’anthropologue Georges Emmanuel Marcus invite, tout au long de ses travaux, à réhabiliter les émotions en tant que « composantes essentielles de l’action politique ». Qu’en est-il pour les acteurs qui fabriquent, désamorcent ou subissent les nœuds de la vie politique ? Quelle place accorder au ressenti ? Depuis cette Tour d’ivoire qui isole, comment trouver le juste équilibre entre une éthique personnelle et les impératifs du métier ? Des dilemmes, beaucoup de « ceux qui ont à décider » en rencontrent quotidiennement. Une contradiction permanente qui interroge sur le rapport du politique aux émotions, mais aussi sur les attentes des citoyens à l’égard de leurs représentants, au-delà de la question partisane. Pour en parler, plusieurs de ces « docteurs » de la crise sont revenus sur la dimension intime de leur métier, évoquant les contrariétés à exercer le pouvoir dans un monde en constante transformation.

Le mythe du chez soi et de l’en-dehors

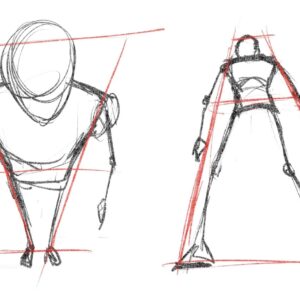

À différentes échelles, la crise implique différents enjeux. Celui qui nous occupe ici est de nature personnelle. S’ils ne sont pas les seuls, les métiers du politique débordent presque toujours de la sphère professionnelle pour atterrir, de fait, dans l’écosystème intime. Surtout par temps de crise. Cette porosité du chez soi et de l’en dehors remet en cause le mythe d’une séparation stricte des domaines : « Il est illusoire de penser qu’il existe dans les faits une distinction nette entre ce que je vis dans mes missions professionnelles, et ce que je vis chez moi avec mes proches » rapporte la figure d’un cabinet local, érodé par la gestion de crise. Deux enfants en bas âge, une centaine de dossiers prioritaires, un millier d’acteurs de mauvaise foi et presque autant de raisons de jeter l’éponge. Au détour de la discussion, une image savamment lancée comparant le métier du politique à celui du circassien : « Il faut savoir jongler habilement avec les feux tout en donnant une illusion de maitrise » ironise-t-il. Pourtant, « le risque domine à chaque étape de la crise (…). On reste tous bien conscients de ça » préconise une diplomate spécialiste des conflits sud-africains. In fine, la conséquence individuelle est la même : « De même que nous n’avons pas deux consciences, nous n’avons pas deux personnalités : une qui serait rationnelle, purement professionnelle, et donc hermétique, cloisonnée ; et une autre qui serait détachée, uniquement concentrée sur l’intime, l’émotionnel, qui ferait de nous de parfaits membres de famille, conscients et disponibles ».

Alors, dans le silence de l’introspection, les contradictions et les nœuds s’accumulent. Les pistes de solution, elles, se font rares. Comment ne pas s’écrouler devant la tâche et le peu de satisfactions qu’elle augure ? Comme « un rempart à la vague » qui souvent submerge, l’importance d’être assis sur « une colonne vertébrale idéologique » prodigue un conseiller local. Pour éviter le trop plein, lui croit aux vertus de lieux d’accalmie fondés « sur des principes et des relations extra- professionnelles », c’est à dire simplement humaines : « Cela me permet de tenir face au sentiment d’impasse permanent » confie cet ancien cadre politique. Renforcer son environnement intime et amical, un remède basé sur la simplicité et la sincérité face à l’océanisation « des mœurs et des valeurs en politique ». Mais pour entrevoir la dimension personnelle nichée derrière des personnalités souvent taiseuses, il aura fallu observer avec attention, interroger avec bienveillance, apprivoiser les silences, et ainsi faire tomber le mur dressé par l’impératif de réserve

« Guérir sans pouvoir prévenir »

Si la teneur des entretiens a révélé des liens de causalité étroits entre la psychologie des acteurs et l’efficacité de l’action publique, ces derniers ont également démontré que la notion de « crise » s’entend différemment à chaque oreille. Quand l’un insiste sur « le cadre des mutations globales » que le terme lui évoque, « la majorité des crises (étant) le produit de problèmes structurels globaux non-résolus », l’autre évoque avant tout « un enchevêtrement de priorités, une pile d’urgence ». De façon commune, plusieurs de ces décideurs partagent le regret de devoir traiter le « curatif » au détriment du « préventif » : « Je suis obligé de déshabiller l’un pour assouvir les nécessités de l’autre. En somme, je ne fais que guérir sans pouvoir prévenir » conclut ce directeur de cabinet local. Un ballet incessant, surtout insensé, car les réorientations de crédits d’aujourd’hui engendreront des situations d’urgence demain. La tâche semble si usante qu’elle peut conduire à une forme de « saturation morale », notamment dans les milieux diplomatiques où les satisfactions sont rares depuis l’après Covid. Derrière les sourires taiseux, il faut lire la fatigue autant que la résignation : « Des crises il s’en est succédé, et il s’en succèdera » confie une diplomate. Mais quand au temps d’en échanger les concernés se livrent, il en résulte un long et profond sentiment d’épuisement, une masse agglomérée qui, sous la contrainte et les dilemmes, ceux « du prisonnier » devenus ceux de tous les jours, pèse comme une charge qui éreinte les vocations.

Une conception « prétendument » impersonnelle du pouvoir

D’autant que la part du facteur individuel dans la résolution des crises semble tenir pour obstacle « la mauvaise foi » de certains responsables politiques qui, artificiellement, « la crée ou l’entretienne » pour obéir à « des intérêts particuliers » consent un élu local habitué à la gestion d’urgence. Si le point de départ de la crise tire le plus souvent son origine d’un problème structurel ou imprévisible, sa perpétuation dans le temps serait directement liée à la personnalité des acteurs. La concordance des témoignages récoltés dresse le portrait d’un milieu politique vicié, un lieu « prétendument commun » pourtant affecté « par les egos et les luttes internes » : « Les querelles entre élus perdurent sur certains dossiers au détriment de l’efficacité de l’action publique » constate une cadre de préfecture.

Dans la lignée des travaux du politiste Christopher Lasch, ces comportements égotiques renforceraient la défiance des citoyens à l’égard du politique, ce dernier dénonçant une aspiration politique désormais « tournée vers la réalisation de soi » et non vers « le changement de la société ». Dans le présent cas, questionner l’influence des déterminants émotionnels sur la résolution des nœuds revient, au fond, à réinterroger la vocation première des responsables politiques, chargés de conduire les décisions publiques dans un souci d’efficacité et d’utilité, c’est-à-dire épargnées d’un impact individuel. Car bien qu’elles ne soient résolues que du fait de quelques-uns, les crises emportent le lot de tous. D’autant plus lorsqu’il s’agit de problématiques locales, dont les conséquences sont immédiatement ressenties par les administrés. Dans une autre mesure, une membre de délégation diplomatique pointe elle « l’influence de la personne » dans la résolution des nœuds globaux, évoquant officieusement différentes personnalités d’États et de gouvernement : « Je crois que ce mal est profond, universel même, parce qu’il va de pair avec le pouvoir tout simplement » conclut-elle. Au fil des récits, l’impact du facteur humain et émotionnel apparait donc comme un facteur décisif dans l’issue positive d’une crise. Son rôle est même qualifié de « majeur » de la bouche de certains concernés. Des témoignages qui contredisent la conception prétendument impersonnelle de la charge politique.

Le poids des responsabilités

Ce n’est qu’au terminus des entretiens que les discussions s’ouvrent sur la dimension purement émotionnelle de l’activité politique. Les uns et les autres s’accordent à décrire « la pression continue », une émotion agissant comme un puissant ressort, notamment dans la sphère familiale : « C’est un sujet difficile » rapporte un conseiller exécutif. Au quotidien, certains pointent le « stress » et la « fatigue » comme source principale de perturbation : « Il est difficile de laisser ses sentiments à la porte » croit-il en souriant. Des ressentis exacerbés en temps de crise. Cependant, tous ne la tirent pas d’une même origine : pour les uns, elle pèse face à la nécessité de tenir « l’image » d’une institution ou d’un service, pour d’autres, elle agit « sous l’effet de la responsabilité » des vies civiles et des collaborateurs engagés sur le terrain confie une diplomate en évoquant des souvenirs de rapatriement depuis des zones de conflit.

À cet instant de l’échange, où qu’ils exercent et quelle que soit l’échelle de leur responsabilité, les interrogés ont tous un regret à confier : « On se retourne quelques fois dans son lit, puis ça finit par passer… Comme le reste. » laisse entendre ce directeur de cabinet. Pour suivre la cadence au quotidien, celle « inhérente aux bouleversements du monde », le métier devient comme « une peau qu’on enfile le matin », « une seconde nature », renforcée par les épisodes de crise, « plus fréquents, de plus longue durée et de plus haute intensité » renchérit une diplomate. Bien que temporaire, la crise semble donc agir comme un levier de transformation durable sur les décideurs politiques, modifiant leur perception de la situation, voire de leurs propres capacités à y faire face. Tous redoutent le débordement, l’instant du doute, préférant réprimer le monstre émotionnel pendant et après la tempête : « Il ne faut laisser pénétrer ni la fatigue ni le défaitisme » confie l’un. « Devoir rattraper tout ce qu’on a laissé en suspens, c’est ça le plus difficile. Il faut que la machine redémarre alors qu’on n’est pas encore remis de l’épisode précédent. C’est très intense à l’intérieur » traduit une autre.

Ces échanges, intimes et personnels, dévoilent une facette méconnue du quotidien de ceux qui œuvrent à la décision politique : « Plus on est proche de la décision, plus la tâche parait ardue » croit un élu. À différents niveaux d’intensité et à différents échelles d’enjeux, ces échanges traduisent une réalité unanime et surtout méconnue. L’intérêt général, fer de lance de leur engagement, semble se définir différemment selon les profils : « La passion de l’engagement et du combat politique » pour l’un, « la protection des compatriotes » pour une diplomate aguerrie. Cette quête, qui dépasse le simple soi, pousse les corps dans leurs retranchements, formant au-dessus de certains décideurs politiques une coupole hermétique, sorte de bulle sous laquelle remue le doute dans l’intimité du for intérieur : « Au quotidien, mes émotions ? Dans la même journée je passe du bonheur à la frustration, en passant par la colère. La hâte de trouver du repos est souvent contrariée par mon obsession à assurer du mieux que je peux le mandat qui m’a été confié » explique un maire candidat à sa réélection. Ces émotions, qu’ils ne peuvent ni laisser transparaitre, ni pleinement dévoiler, parait être un lieu complexe. Dans leur monde, la compétition domine et les émotions y sont perçues comme un signe de faiblesse. Largement imperceptibles, leurs voix traduisent une réalité d’usure en même temps que de passion. Pour les entendre, il aura fallu écouter sans parler, deviner sans voir, imaginer sans être.