“J’aime mieux les hommes engagés que les littératures engagées” écrit Camus dans ses carnets au lendemain de la seconde guerre mondiale en 1946. À l’occasion de la sortie du documentaire “Les vies d’Albert Camus” de Georges Marc Benamou, interrogations sur le combat politique méconnu de l’écrivain français le plus lu dans le monde. Disséminant tout au long de sa vie les notes d’une critique acerbe de la politique extérieure française en Algérie, Albert Camus, lui l’enfant des quartiers pauvres d’Alger, devenu rédacteur du journal “Le Combat” durant l’occupation, juge avec hauteur les responsabilités de la France de Vichy. Français parmi les français, arabe parmi les arabes, l’auteur et philosophe n’a jamais su trancher. Érigé par beaucoup en symbole de la méritocratie républicaine, qu’en-est-il dans les faits ? Parmi les étapes qui le conduiront à devenir un homme de littérature, l’adolescence de l’écrivain sera marquée de crapules dans les rues du quartier Belcourt à Alger. De toutes ces périodes, Camus en extirpera son animalité littéraire, sa fureur d’en être face à l’absurde “de toute chose de ce monde”, un monde détruit par un siècle de guerre contre lequel il luttera, notamment intellectuellement, en invitant à la surface le tabou de la mort et la quête intime de l’existence.

Engagé, pas encarté

Multiples Camus

Des Camus, combien y’en a-t-il eu de différent? Faire le portrait de l’écrivain, c’est aussi faire celui du metteur en scène, de l’homme malade, du journaliste, du résistant, du philosophe, du père de famille, de l’homme politique. Résoudre Camus ? Ce serait comme se libérer du poids du monde. Dès lors, une seule certitude : celle de l’histoire et de l’engagement, valeur pilier d’un parcours ordinaire. Lui, l’homme normal, simple et révolté.

Bien mieux connu pour “L’Étranger” que pour son altruisme politique, Albert Camus a pourtant servi son idéal de société avec une énergie contagieuse. Sa philosophie pourra alors se résumer en une question : comment ne pas se sentir concerné ? “L’insoutenable légèreté de l’être” le conduit à l’action. Voilà qui le lie à Milan Kundera, les deux auteurs ayant pour commune entreprise selon Hasnia Zaddam, doctorante en littérature française, de “combattre l’illusion, les faux-semblants, au profit d’un regard lucide sur l’existence, un regard qui embrasse” précise l’auteure. Son écriture descriptive, parfois contemplative, est rapidement mise au service de ses batailles philosophiques et politiques. En ce sens, Camus va devenir une pointe de retransmission narrative de l’organisme social. Son sens inné de l’observation nait à l’adolescence, jeune algérois qu’il fut, confronté à la misère et au vide de l’existence. Cette notion fondamentale qui le caractérise, son engagement, est la marque d’une personnalité ouverte, poreuse, un buvard pour accueillir les pleurs du monde.

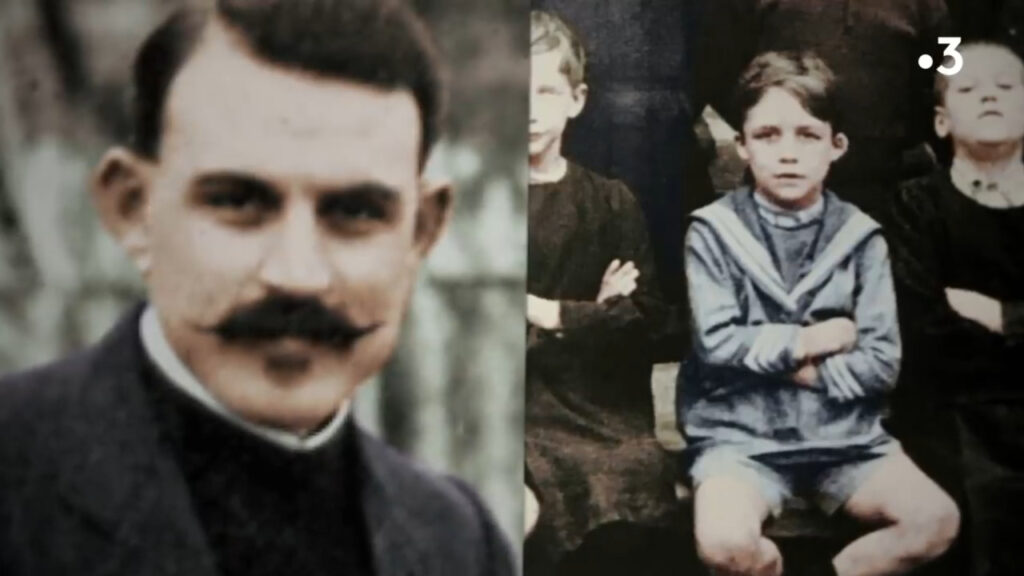

Monsieur Louis Germain, à gauche, et Albert Camus, à droite. Germain aidera Camus à obtenir une bourse d’études secondaires lui permettant de poursuivre ses études plutôt que d’aller travailler si jeune, ce que souhaitait à l’origine sa grand-mère. © France 3

À l’entame de ses études, qu’il arrache à la volonté de sa mère sous l’impulsion de son Professeur Monsieur Germain qui le surnomme “le moustique“, il rejoint l’équipe de football du Racing Universitaire d’Alger (RUA). Cette passion, une parmi les autres, fera de lui un gardien de but remarqué. Du talent pour ce rôle singulier, ses exploits soulignés par la presse. Lui dira : “Ce que je sais de plus sûr sur la morale des hommes, c’est au sport que je le dois, c’est au RUA que je l’ai appris.”. Ce souvenir, il y tient. Il avait confié à sa fille Catherine Camus son attachement fraternel et passionnel pour cette discipline, objet de sa “grande ambition”. Tant et si bien qu’il embrassera de toutes ses forces la perspective d’une carrière sportive. Camus écrivain, bientôt Camus footballeur. Mais, à l’âge de 17 ans, le jeune homme est atteint par un mal, une souffrance qui ne le quittera plus.

L’innocence du jeune Camus est finalement débauchée sur le quai de l’adolescence. À cause d’une tuberculose qui le marque tôt, le jeune homme porte aussi en lui l’histoire d’un “tubard”, celle d’un homme toisé précocement par le spectre de la mort. Déjà une ombre suit ses pas, compagne de sa vie et de sa littérature. Cette présence, cette mort ambiante, est une étoile dont il ne saura plus se défaire. Parce qu’un mal peut engendrer le bien, l’écrivain va parvenir à s’émerveiller de contemplations et de réflexions durant sa convalescence. Elle sera donc brève, cette trêve, la seule de sa vie. La tuberculose, il devra vivre avec. Mais la honte, il ne la supportera pas. De tous les ressentis négatifs, Camus affrontera la honte en premier, une honte d’avoir honte, honte de sa condition, de son origine. Il y’a que l’homme est né du mauvais côté d’un Alger contrasté, ville à deux facettes, scindée entre les quartiers bourgeois européens et les faubourgs miteux. Voyou de son quartier, il grandit de larcins et de grivèleries. “C’est cette nature qui l’a rappelé” jugera Jean-Paul Sartre après leur brouille, évoquant l’instinct sauvage de son ancien partenaire. Sa fille Catherine confirmera cette part méconnue de la vie de son père, justifié par une “misère intenable, un désespoir de chaque instant.“

Sous l’aile d’un professeur de philosophie qu’il rencontre durant sa retape, Camus rejoint un groupe de jeunes intellectuels politisés qui vont bientôt nouer un destin commun en écumant les terrasses d’Alger : le projet “Blum Viollette”. Sous l’impulsion du parti communiste dirigé par Léon Blum depuis Paris, téléguidé par Monsieur Viollette, Ministre d’État et ancien Gouverneur d’Algérie, ce projet de loi devait permettre à une minorité d’environ 25.000 musulmans d’Algérie française d’acquérir la citoyenneté française et de bénéficier du droit de vote. Dans la capitale algérienne, de nouveaux portes-voix, Camus et les siens, vont alors militer pour faire reconnaitre ces droits civils et politiques à ceux qui ont participé à la reconstruction du pays ou qui s’étaient engagés dans les corps de l’armée française.

Un rapprochement avec l’écriture

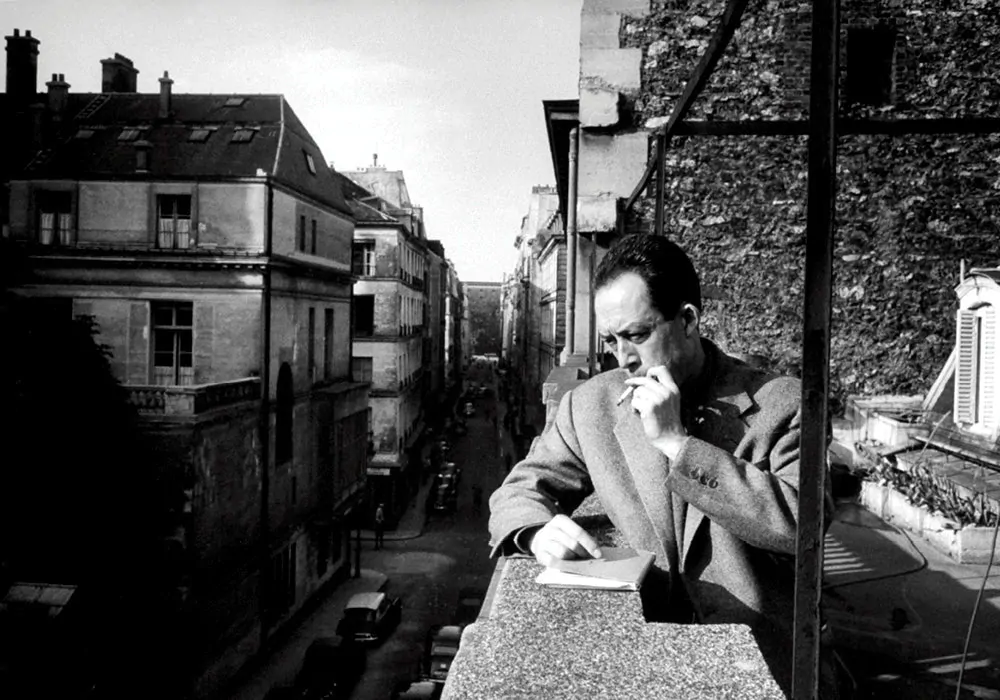

Ambitieux pour de bon, Albert Camus structure sa pensée politique dans un décorum familier, celui des cafés d’Alger, faisant part de ses enthousiasmes et de ses révoltes au gré des prises de parole publiques. Cet ancrage algérien est un des paramètres essentiels de la réussite de l’écrivain, de son son épanouissement personnel aussi. Un de ses compagnons de route en témoigne : « Le bonheur algérien, la mer, la lumière, contrastait, altérait avec la situation misérable des masses musulmanes. Nous y étions heureux et les autres ne l’étaient pas » confie t-il. Dans cette conjoncture politique et sociale pesante qui l’étrille, l’homme doit alors se fabriquer des certitudes, construire un espoir pour les siens et pour tous les autres.

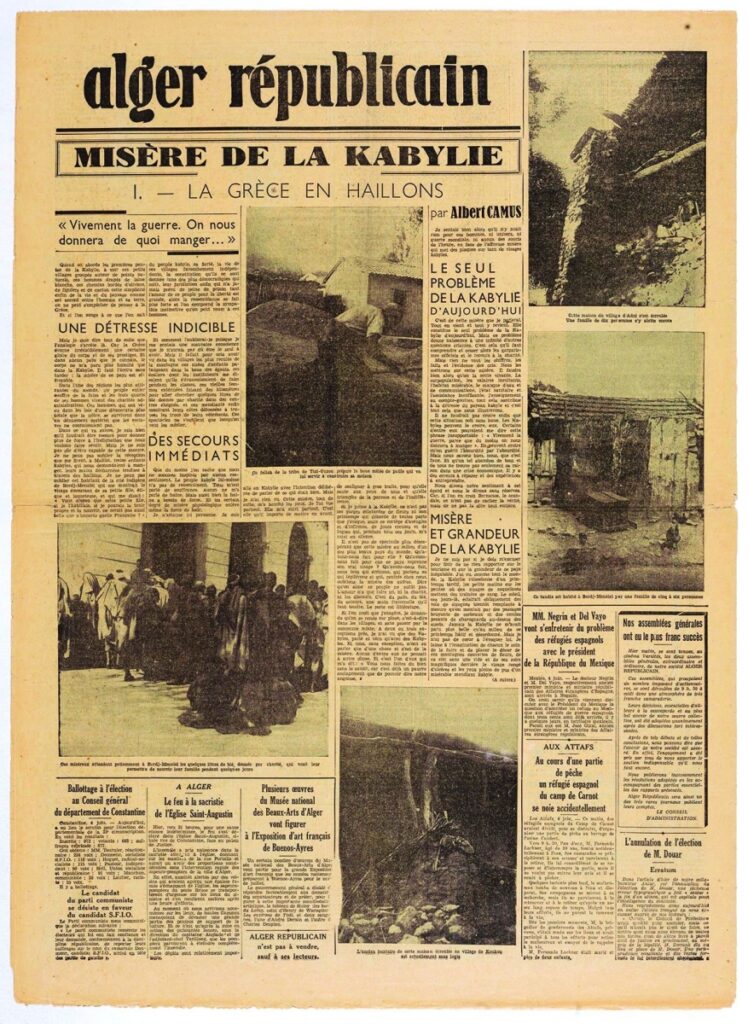

Une série d’articles sur la misère en Kabylie va initier les prémices de sa notoriété : “Une bombe dans l’Algérie de la fin des années 30” selon le rédacteur de l’époque. Dès le le 15 mai 1939, Camus part à la rencontre de ces terres isolées de l’arrière pays algérois, observe les existences suspendues. Il y est envoyé par son ami Pascal Pia, rédacteur en chef de L’Alger républicain, pour y réaliser une étude plus consistante sur la situation des populations qui habitent la région montagneuse, constituée pour l’essentiel de villages hauts perchés et surpeuplés. Le premier texte parait en Une du journal trois semaines plus tard, le 5 juin, dans un article nommé “La Grèce en Haillons”, par lequel il tente d’éclairer l’opinion publique sur la découverte des conditions de vie sordides en Kabylie : « Par un petit matin, j’ai vu des enfants en loque disputer à des chiens le contenu d’une poubelle. À ma question, un homme vieilli a répondu : c’est tous les matins comme ça. ». Camus y observera la famine, “le Dénuement“, l’oubli et le système colonial dans un véritable itinéraire de la misère : “Vivement la guerre, on nous donnera de quoi manger…” rapportera l’écrivain. Cette série d’articles déclenchera l’appareil de censure du gouvernement, qui finira par interdire la publication du “Journal d’Alger“.

Camus mythifié ?

Mais la vision d’un Camus engagé et parfaitement dévoué répondrait à un mythe selon certains auteurs. Un idéalisme auquel il serait bon de croire, une lubie qui mettrait en valeur le mythe français, républicain, miraculeux. Pour Olivier Gloag, professeur à l’université de Caroline du Nord, faisant part de sa mauvaise conscience dans ses articles “sans toutefois interroger la négligence volontaire de l’État français“, Camus ne s’affaire qu’à une seule description de faits sans se risquer à désigner les responsables : “Ses contradictions, force motrice de son oeuvre, ne sont jamais étudiées.” regrette l’universitaire. L’auteur pointe en effet le double discours camusien, son incapacité à trancher parfois, ce “en même temps” reproché aujourd’hui à Emmanuel Macron : « Camus veut maintenir l’inégalité entre colonisés et colons, et s’offusque qu’elle ne soit pas respectée. (…) Il défend les acquis des grèves de 36 et l’ordre colonial. Camus est double. » conclura Olivier Gloag. Ce dernier fait en effet partie de ceux pour qui la représentation positive des positions politiques de l’écrivain français le plus lu dans le monde est “trompeuse“, phénomène qu’il explicitera dans un essai intitulé “Oublier Camus” (La Fabrique Éditions). Selon Ernest London, qui critiquera l’oeuvre précitée, les déceptions de Camus ont “suscité un détachement“. Dès lors, dans un monde dépourvu de sens, absurde, il a fallu que l’homme vive sa vie en tournant le dos aux problèmes, insolubles, inhérents à la domination de l’homme, notamment ceux posés par le colonialisme.

Voir aussi : Critique du livre “Oublier Camus” de Olivier Gloag par Ernest London :

Résistant, complètement ?

Une défiance originelle à l’égard de la France

L’homme sait danser pourtant, c’est juste qu’il ne sait pas sur quel pied. Pourquoi décider ? Dans l’esprit de Camus, choisir c’est confronter. L’irrémédiable, il le fuit. Alors il faut fouiller dans les traces de l’Histoire pour comprendre le regard que l’écrivain portait sur la France, identifier les indices symptômes de son apatridie.

Son oncle boucher, sourd et de philosophie voltairienne, le recueille dans ses jeunes heures de convalescence à ses 18 ans. Il est embauché à la tonnellerie. Depuis sa vitrine, il croise et défie le regard de ceux qui ne sont pas des pieds-noirs. Il attire la curiosité de l’un d’eux, Max-Pol Fouchet, un de ces “français de France” : « Albert était assez maigre, mince. Il me regardait de façon dure, fixe, me toisant.”. L’homme d’affaires croit y percevoir des intentions défiantes : “Je n’étais pas un pied-noir, je n’étais pas un homme d’Algérie comme lui l’était totalement. J’étais un homme venu de la métropole. Un étranger somme toute.”. Cette défiance originaire à l’égard des hommes de la métropole, Albert Camus n’en a rien oublié. A posteriori, l’analyse de cette animosité trace une continuité à mettre en lien avec son engagement et à sa pensée politique, une défiance affirmée dès les prémices en rempart de la pensée colonialiste promue par la France du 20ème siècle.

Dans ces heures de tumulte, l’écrivain de l’Étranger tergiverse et vacille. Pour Jean-Yves Guérin, biographe du philosophe, la quête d’identité propre à Camus a refait surface à l’heure où ce dernier ferraillait pour le droit des algériens, nuançant le récit unique d’un Camus “exemple français républicain“. Pour Guérin : “L’homme citadin du vieux continent est, en quelque sorte, devenu un étranger là où il vit. L’exil est, pour Camus, la loi du monde moderne. Cette dualité originelle camusienne déverse “la solitude, l’incompréhension, l’absence d’espoir“. Naturellement alors l’auteur se questionne : “Que deviennent, dans ces conditions, l’idée, le mythe républicains de la patrie française ?”. Autrement dit, que deviennent les principes d’un homme à l’heure où ils tremblent sous le poids du doute ? Les hésitations de Camus sont celle d’un homme dont on attend tout, à la fois miracles et blasphèmes, pardons et parjures, l’ont poussé à n’être ni rien ni tout, ni d’ici ni d’ailleurs, ni d’Algérie ni de France.

Exilé d’Alger, résistant de Paris

Il y’a que Camus n’est pas que français, il est un français d’Algérie. Français et algérien. Humaniste et sensible. Son appréhension du monde ne saurait se limiter au périmètre d’une seule nationalité. À ce sujet, il confiera se sentir “plus près d’un Génois ou d’un Majorquin que d’un Normand ou d’un Alsacien”. Foi méditerranéenne oblige. Autrement plus politiquement, Camus s’indigne de l’Algérie française alors qu’il assiste à une parade organisée le 3 mai 1930 en l’honneur du nouveau Président de la IIIème République, Gaston Doumergue. Défilé de rage pour l’écrivain et ses amis philosophes, sentiment d’injustice qui n’aura de cesse de les guider : “La France doit reconnaître le droit de vote aux indigènes d’Algérie” peut-on lire à l’époque sur les tracts du fameux projet “Blum Violette”. Camus appelle à l’égalité des droits civiques entre les hommes, “français sans en avoir les droits”, pour eux, et à travers eux pour tous les autres. Le puisage des populations indigènes, un laisser-faire insoutenable pour cet enfant d’Alger. Amer de la défaite politique qu’essuiera le projet à l’Assemblée Nationale, Albert Camus écrira de toute sa force d’âme : « La conquête d’un pays n’a pas d’excuse tant qu’elle ne se consacre pas dans la conquête des cœurs.”. « Ce peuple qui demande aujourd’hui à devenir français, il est si singulier qu’on lui refuse avec autant de persévérance ce ce que nous devrions être surpris et fiers de lui voir demander. » poursuivra-t-il.

Son affection pour la France, il en témoignera durant l’occupation. Exilé à Paris, rejeton des assemblées d’Alger car devenu dangereux, Albert Camus fuit l’entonnoir pour en retrouver un autre, celui de la clandestinité de la France de 40. À Lyon, son journal dissèque la France maréchaliste. Devenu rédacteur en chef du journal “Le Combat” détenu par son ami Pascal Pia, il écrit: « La vie en France est un enfer pour l’esprit maintenant. C’est la lâcheté qui m’entoure et qu’on rencontre partout. Maintenant, il n’y a qu’une valeur morale : c’est le courage. Elle sert ici à juger les fantoches et les bavards qui prétendent parler au nom du peuple. Lâcheté, sénilité, politique pro-allemande, tout cela pour essayer d’amadouer des ennemis qui nous écraserons quand même. ». Il confie alors à Pia les manuscrits de l’Étranger et du Mythe de Sisyphe, un essai philosophique sur l’absurde. En mal de son pays, Camus rêve d’une terre libre : « Maintenant, je ne songe plus à l’Algérie comme au pays que j’aime, mais comme à la dernière terre française qui soit encore libre de cette chose ignoble qui s’appelle l’occupation. ». De passage à Oran, décor de son prochain roman, il amorce l’écriture d’une analogie de la contagion totalitariste, désormais répandue à travers le monde : « La Peste ».

Entré en résistance dans la presse clandestine, Camus “le moustique” d’Alger, libère Paris en août 1944. Par les fenêtres radieuses d’une capitale « libérée de sa honte », il hisse tout haut le drapeau français et s’empare des journaux collaborationnistes de la rive droite. Solennel, il écrit ce jour-là : « Il a fallu cinq années de lutte obstinée et silencieuse pour qu’un journal né de l’esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Cela ne peut s’écrire sans émotion. Il y a eu le le temps de l’épreuve et nous en voyons la fin.”. Il sublime ensuite : “Il est facile de donner son temps à la joie. Elle prend dans nos cœurs la place que pendant cinq années y a tenu l’espérance. ». Après la guerre, Camus exulte de joie et d’espérance. Accompagné de son éditeur et ami Michel Gallimard, Albert sillonne la France et enthousiasme les auditoires.

Un engagement nobélisé

AP/REX/Shutterstock

Sur tous les grands sujets de l’époque, Camus aura aimé animer les débats. En juillet 1945, il suit le cours du procès Pétain depuis le deuxième rang de la salle d’audience et écrit : « En ce qui nous concerne, la responsabilité de Pétain nous paraît immense. Ces années fongeuses, cette nuit de la honte, ont besoin que la lumière de la Justice vienne les éclairer. ». D’autres, comme François Mauriac, grande figure du gaullisme, réclament le pardon et prêchent la charité pour ceux qui ont collaboré. Camus leur répondra cinglant : « Qui oserait parler de pardon. Nous parlons de justice. ».

Devenu écrivain à succès, à l’instant où il remporte le Prix Nobel de Littérature ce mardi 10 décembre 1957, l’homme est terriblement angoissé : “Ce Nobel, c’était à Malraux de le remporter”. Le choix de l’Académie cette année-là remercie l’auteur pour l’ensemble de ses écrits et particulièrement “pour son importante œuvre littéraire qui met en lumière, avec un sérieux pénétrant, les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes.”. Un “Nobel volé” dénoncera Sartre, ce qui recouvrira Camus d’amertume et de culpabilité. Enfin pourtant il est récompensé. Son oeuvre, sa littérature, son jour.

Mais le contexte de sa victoire littéraire est aussi celui d’une guerre civile, celle qui décime l’Algérie. Pressé de questions par les journalistes dès son arrivée en Suède, l’écrivain est appelé à prendre position sur les évènements qui ensanglantent sa terre natale. Défenseur de l’indépendance ou partisan de l’Algérie française, en ce jour symbole de consécration et après n’avoir jamais su trancher, il faut finalement qu’il choisisse. Encore, toujours, choisir. Finalement, presque tragiquement, Camus est appelé à sceller son appartenance devant les micros tendus du monde qui attendent une prise de parole du nouveau Prix Nobel. En marge des cérémonies officielles, face à un étudiant algérien, il finira par s’exprimer : « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère. » assurera l’écrivain. Dans les milieux intellectuels parisiens, on l’accuse alors d’être un traître aux idées qu’il a défendu autrefois, de préférer égoïstement sa mère à la justice due à des millions de personnes. Il devient pour certains le « penseur des colons », la « caution intellectuelle de l’Algérie Française ». Mais la pensée de l’homme sur ce conflit est infiniment plus fine, plus complexe, plus douloureuse aussi.

Après avoir traversé le torrent et la polémique, Camus s’adressera finalement à Monsieur Germain, son professeur et père d’une vie : « Quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. » conclura-t-il.

“Les vies d’Albert Camus“, réalisé par : Georges-Marc Benamou

Sources : Grégoire Leménager (L’Obs), Célia Ait Ihaddadene (Cultea) Gérald Karsenti (Radio Classique), Ved (RTBF.be), Fernand Destaing, Jean-Yves Guérin, Hasnia Zaddam (Implications Philosophiques), Olivier Gloag, Ernest London, Paul-Emile Delcourt, France Inter.

Voir aussi : Albert Camus : des quartiers pauvres d’Alger au prix Nobel de littérature, France 24