Le 5 novembre prochain, tous les regards seront tournés outre-Atlantique pour suivre le dénouement de l’élection présidentielle américaine. Parmi les candidats, un Donald Trump affaibli et accablé par les démêlés judiciaires qui parvient tout de même à devancer ses adversaires républicains dans les sondages. Pour l’actuel président Joe Biden, bien lancé pour être le candidat unique du parti démocrate à la présidentielle, « l’adversaire est désigné ». Chacun des deux hommes aura à coeur de retrouver le bureau ovale après une campagne agitée, dans un contexte social et politique fracturés.

Article préliminaire de la série «Élection présidentielle 2024» qui vise à décoder jusqu’en novembre les rouages de la campagne présidentielle américaine : son calendrier, ses enjeux, ses petites et grandes histoires.

Aujourd’hui, focus sur le mode de désignation des candidats et entrevue sur les premiers évènements de la campagne

Au plus bref

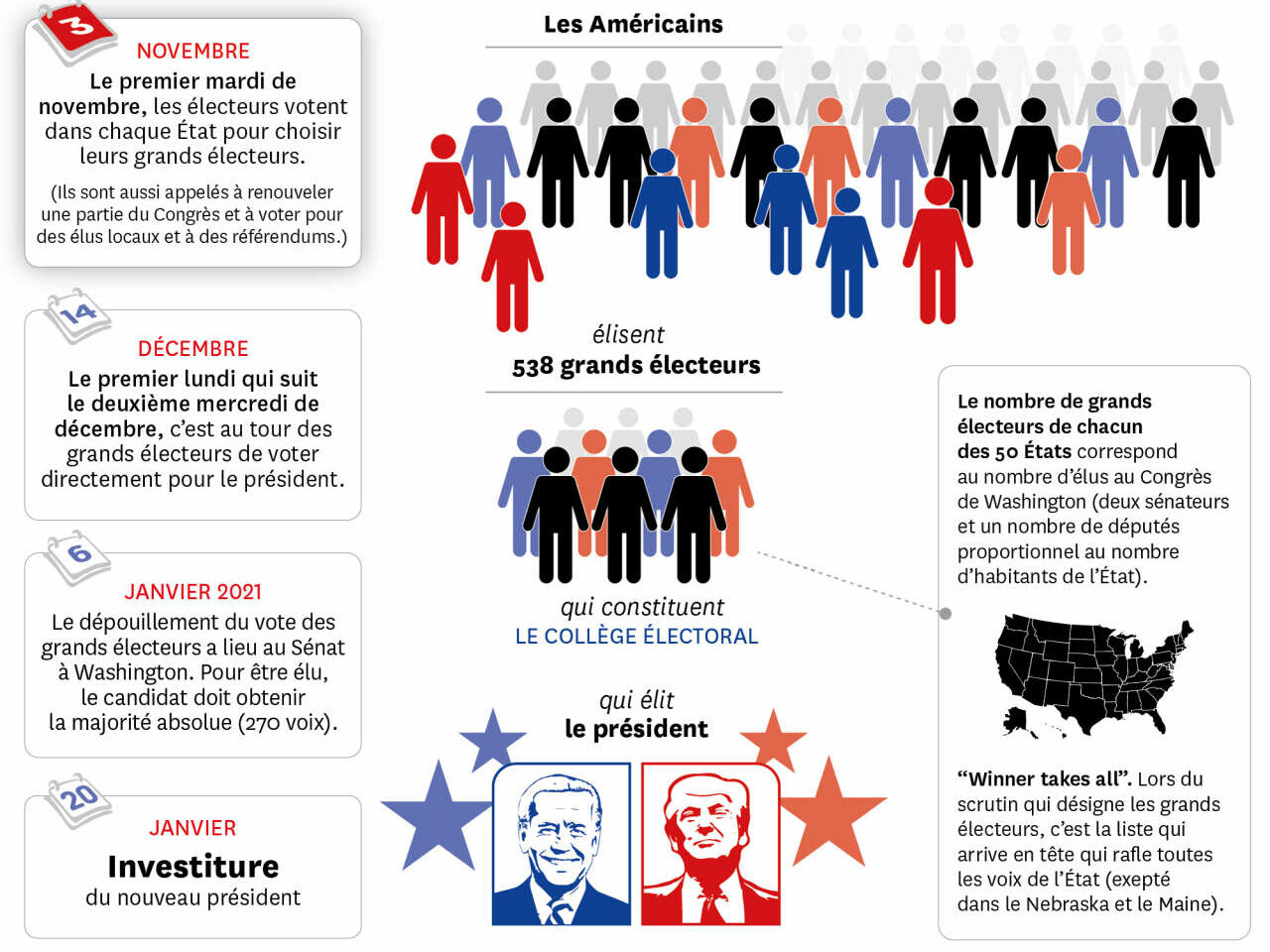

Les Américains ne votent jamais pour un(e) candidat(e) : ils délèguent leur voix. L’élection présidentielle américaine se tient au suffrage universel indirect : autrement dit les électeurs votent pour des représentants du candidat plutôt que pour le candidat lui-même.

La campagne est divisée en 2 phases :

D’abord l’étape des primaires, qui durera jusqu’au milieu de l’été et durant laquelle les différentes personnalités du parti se confrontent dans les meetings organisés à travers tout le pays pour recueillir le vote des adhérents. Ces évènement appelés “caucus” permettent de désigner des délégués en comptant les partisans de chaque candidat réunis par groupe dans un gymnase ou une école du Comté. Plus le groupe est important, plus le candidat remporte de délégués. C’est aussi simple que ça en a l’air.

Ensuite le duel présidentiel, sprint final durant lequel les deux candidats élus aux primaires dans chaque parti sont départagés. Début novembre, les 248,5 millions d’électeurs américains votent et missionnent les 538 Grands électeurs de désigner à leur place le futur président lors du siège du Congrès. Pour se faire, le candidat doit obtenir les voix d’au moins 270 d’entre eux.

Comment ça fonctionne ?

Comparaison avec le système électoral français

Nous autres français élisons notre Président au suffrage universel direct, sans étape intermédiaire. Les électeurs se déplacent et les voix exprimées sont additionnées : celui ou celle qui en retient le plus remporte l’élection. Chaque personnalité se présente donc directement au vote de la population, soit sur son initiative personnelle, soit parce qu’elle a été investie par sa famille politique, soit à la suite d’une primaire ayant opposé tous les candidats potentiels d’un même parti. En 2022, Valérie Pécresse (LR), Anne Hidalgo (PS) et Yannick Jadot (EELV) avaient ainsi été désignés par les adhérents de leurs partis pour les représenter à l’élection présidentielle. Ce système permet de concentrer les votes sur une seule et même figure plutôt que de les voir s’éparpiller sur plusieurs candidatures. Aux États-Unis, ce système de primaires est la règle, même s’il connait quelques différences.

Une élection en deux étapes

Lors d’une première phase, appelée les primaires, seuls les américains membres d’un parti votent pour élire des délégués représentants chaque candidat. À leur tour, ces délégués devront le désigner lors d’une Convention Nationale organisée par le parti au milieu de l’été, soit environ 3 mois avant le scrutin présidentiel. Deux candidats, un par parti, sont alors investis pour s’affronter à la présidentielle.

Après cela, une seconde phase débutera le 5 novembre, jour durant lequel tous les électeurs américains seront appelés à se déplacer pour voter et faire élire 538 grands électeurs qui voteront à leur tour pour départager les deux candidats. Le 17 décembre, lors du “Siège du Congrès” (l’un des deux parlements américains), les grands électeurs éliront le 47ème président des États-Unis. Le 25 janvier 2025, ce dernier nouvellement élu sera officiellement investi de ses fonctions sur les marches du Capitole.

Comment sont désignés les candidats de chaque parti ?

Prenons un exemple : Donald Trump souhaite devenir candidat à la présidentielle. Pour se faire, il doit remporter les primaires au sein de son parti face à d’autres têtes de liste. Sa mission ? Convaincre les adhérents républicains à travers tout le pays de voter non pas pour lui directement, mais pour ses délégués de circonscription. C’est un suffrage indirect. Ces derniers voteront à leur tour pour des délégués de canton, qui désigneront ensuite Trump comme candidat en août lors de la Convention Nationale du Parti républicain. Il a donc jusqu’en juin 2024 pour parvenir, meeting après meeting, État après État, à faire élire le plus de délégués possibles. Pour être certain d’être investi, plus de la moitié des 2469 délégués doivent se prononcer en sa faveur lors de la Convention Nationale du parti qui se réunira à la fin de l’été, soit 1235 délégués acquis à sa cause. Alors, les élections générales débutent.

© Catherine Doutey

Entrevue sur les premiers évènements de la campagne

Le fantôme “Trump” plane au dessus les primaires

Partout on le pressent, depuis l’Europe l’idée inquiète et les sondages font désormais craindre un retour de Donald Trump à la Maison Blanche. C’est le premier enjeu, et sans doute le plus important de cette élection à venir : l’ancien président retrouvera-t-il son siège ?

Dans les rangs républicains, la concurrence était prête à assurer le remplacement du « grand-père ». Depuis des mois, chacun des candidats prétendants à la succession avait pris part en file indienne. Tous ont décroché leur précieux ticket pour en être, à coup de slogans et d’arguments martelés par des millions d’euros de spots publicitaires diffusés dans les TV shows américains régionaux. En comparaison avec l’élection présidentielle française de 2022, la campagne la plus couteuse avait été celle d’Emmanuel Macron avec 16 millions d’euros investis. Deux ans plus tôt, Donald Trump et Joe Biden avaient quant à eux investis plus d’1,3 milliard d’euros pour faire campagne. “Les États-Unis ou la démesure” avait critiqué le Washington Post.

© Sophie Park pour The New York Times

Sous le poids d’un candidat omniprésent, la primaire républicaine étouffe

Mais “Papi Donald fait de la résistance” et assure la pole position. Le siège reste, pour l’instant, le sien. Dans les sondages, l’ancien président marque en effet une avance importante sur sa principale et désormais seule adversaire, Nikki Haley, qu’il avait précédemment nommé ambassadrice des États-Unis à l’ONU début 2017. D’autres personnalités politiques ont également essayé d’imposer leur voix dans cette campagne, mais la présence de Trump semble écrasante. Il y’a un an, le soleil était radieux pour Ron De Santis, Gouverneur de Floride, qui avait débuté sa course sous les meilleurs hospices. Les démêlés judiciaires de l’ancien président permettaient de préméditer sa chute, du pain béni pour ses concurrents. Mais bien qu’empêtré dans 6 procédures convoquant les plus hautes instances judiciaires du pays, Donald J. Trump a visiblement su trouver du ressort. La volonté de l’homme d’affaires new-yorkais est demeurée intacte malgré les injonctions et la pression judiciaire. De même pour ses partisans qui n’en démordent pas et scandent le retour du MAGA (make america great again).

Sous le poids d’un candidat omniprésent, la primaire républicaine étouffe. De Santis, bien parti pour lui faire de l’ombre, vient d’abandonner. Dans une annonce publiée sur le réseau social X (Twitter), le gouverneur de Floride annonce son retrait de la course aux petits chevaux et confirme son ralliement au clan Trump. La voie vers la Maison Blanche est désormais ouverte. La citation qui justifie son retrait laisse à penser que le fantôme “Trump », irradiant sur le champ médiatico-politique américain, était trop pesant pour concurrencer. Reprenant Churchill, il écrit : “Le succès n’est pas final. L’échec n’est pas fatal. C’est le courage de continuer qui compte.”

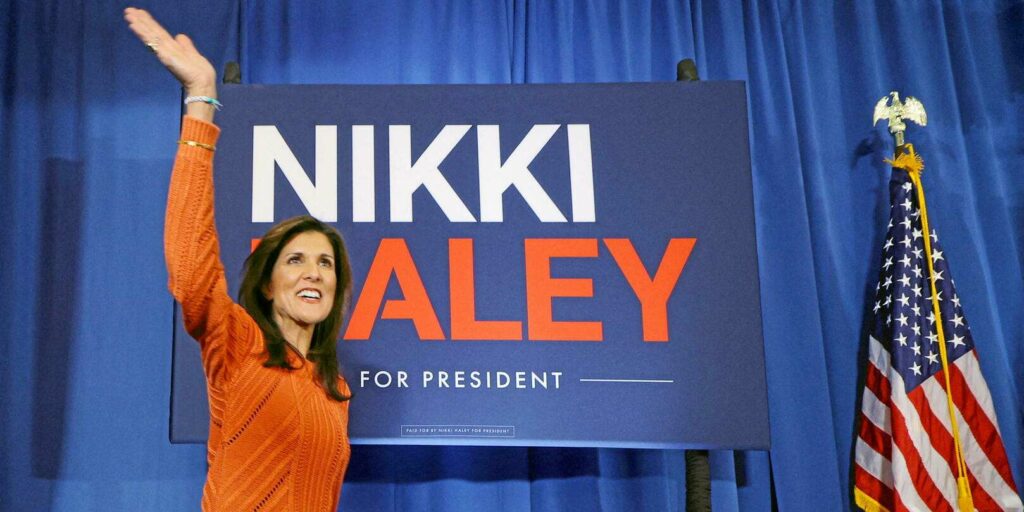

Pour Nikki Haley en revanche, la course continue

© Brian Snyder

L’ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU s’est engagée à poursuivre le duel avec Trump pour l’investiture républicaine, malgré une première défaite électorale dans le New Hampshire : “Cette course est loin d’être terminée ” a-t-elle insisté à l’annonce du résultat. Le 26 janvier, Trump remportait donc sa première bataille pour obtenir l’investiture républicaine, devançant de 11 points son adversaire, dans l’État censé lui être le plus défavorable. Malgré des casseroles qui pourraient le rendre inéligible en mars, l’ancien président garde la main et force ses adversaires au tapis.

Crédits :

- Photo d’illustration : Mike Segar

- Photos : Carlos Barria, Al Drago, Brian Snyder

Sources : Piotr Smolar, Gary Dagorn, Jean-Philippe Lefief (Le Monde – rédaction “Les Décodeurs“), Claire Meynial (Le Point), Juliette Mansour (Le Parisien), Noémie Taylor-Rosner (Le Courrier International), William Reymond (X/Twitter)